有志によって各地の高所に設置されているフリラ局の中継器(特小レピーター)は単信チャンネルでは通常届かない相手局と交信を楽しむことができます。

中継器と言っても私たちが使っている特小トランシーバーと規格は同じです。中継器から発射される電波も0.01ワット(10mW)です。中継器からの電波が受信できたらこちらからの電波も中継器まで飛んでいくはずです。

しかし中継器からの電波は弱いながらも良好に受信できているのに、こちらの声がうまく中継されず交信できないことがあります。こちらが発射した電波に反応はするけどそこから先に進まない。これがよくあることなんです。

同じ0.01ワットのトランシーバーなのになぜこのような現象がおきてしまうのでしょう。様々な原因が考えられます。高所に設置されているため他局と混信していることや中継器のスケルチ設定が高いこと等が考えられます。

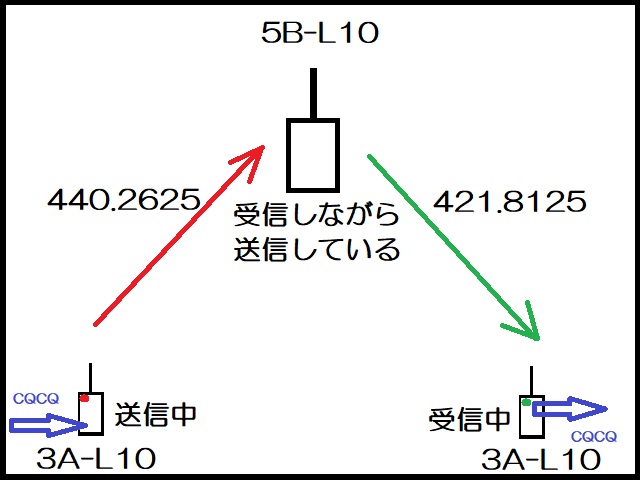

私はこれ以外の原因として、中継器側で感度抑圧が発生していると推測しています。私たちが中継器を介して交信するときは2つの周波数を使用しています。例えばL10のレピーターの場合は中継器は440.2625MHzで受信しながら421.8125MHzで送信しています。

つまり中継器は一つの無線機で送信と受信を同時に行っているため、送信している電波によって受信感度が落ちてしまっているのです。送信周波数帯と受信周波数帯は18.45MHz離れていますが影響があるようです。もちろん感度抑圧が起きないようにバンドパスフィルターが内蔵されています。しかし影響を完全に無くすことは難しいようです。 しかも DJ-R100D や DJ-R200D はアンテナが1本ですから影響は大きいでしょう。もっと複雑な回路にしたら影響を減らすことはできますが通過損失が大きくなり感度自体が悪くなってしまい現実的ではないでしょう。

内蔵されているバンドパスフィルターのおかげで近い周波数帯で中継が出来てます。周波数帯がもっと離れていたらフィルターが通さなくても影響は無いでしょう。しかし特小は周波数が決まっていますのでその規格で設計されています。

この感度抑圧現象によって、中継器との距離が遠くギリギリアクセスしているときは、下記の様な悪循環で変調が乗らない現象が起きています。

①中継器は正常な感度で待機している

②アクセス局の440MHz帯の電波を受信すると中継動作を開始する

③中継器から421MHz帯の電波が発射される

④中継器が発射した421MHz帯の電波により中継器自体の感度が落ちる

⑤感度が落ちてしまうためアクセス局の電波が受信できなくなる

⑥アクセス局の電波が受信できなくなり中継動作を終了してしまう

⑦中継動作が終了すると中継器は電波の発射を停止する

⑧電波の発射が無くなり中継器の感度が正常に戻る

⑨感度が正常に戻るとアクセス局の電波を再び受信して中継動作を開始する

⑩中継器から421MHz帯の電波が発射される

⑪中継器が発射した電波により中継器自体の感度が落ちる

⑫感度が落ちてしまうためアクセス局の電波が受信できなくなる

⑬アクセス局の電波が受信できなくなり中継動作をやめてしまう

⑭中継動作を終了すると中継器は電波の発射を停止する

⑮電波の発射が無くなり中継器の感度が正常に戻る

これの繰り返しによって、中継局(レピーター)からの電波は聞こえるのにアクセスできても声が乗せられないことがあります。この影響を解消させるためにできることは無いか考えていますが特小トランシーバーの回路やアンテナなど変更することはできません。設定で出来そうな例を挙げてみましたがどうでしょうか?

❶中継局側の出力をローパワー(1mW)に設定する

❷中継器のスケルチ設定を0にする

❸変調が乗る場所まで近づく

❹諦める

どれもこれもですが❷が一番いけそうな気がします。感度抑圧が起きて感度が落ちている状態でもスケルチ解放状態にすることで弱い信号が受信することが出来てスケルチ1設定より変調乗りやすい?

❶は確実にアクセスできて変調も乗せられるようになると思いますレピーターからの電波が弱くなるので聞こえる範囲が狭くなります。

他に何か良さそうな対策はあったら是非教えてください。

※追加情報

DJ-R200Dをスケルチ設定0で中継器として動作させたときの消費電流

待機時 約105mA(m5-bs オフ時) 約25mA(m5-bs オン時)

中継時 約150mA

スケルチオフで中継器を動作させてもバッテリーセーブが働くことがわかりました、ただしグループコードの設定が必要です。

DJ-P102Rにはスケルチ設定・トーン判別設定が無く、スケルチ=3相当 トーン判別=2相当 との事 最近思うのはb29-29に関しては設置側で混信を感じた事はほぼ無く、トーン無しで運用してみたらアクセスしやすくなるのでは? そんな風に思ったりします もちろん混信のデメリットも出てくるかもしれないですが、工場等の子機からアクセス出来るとも思わないのです トーンに関しても周波数を使ってると思うので変調乗らない問題に対して少しでも緩和出来るかも?? そんな風に考察してますがアタック先生はどう思いますか? R200Dの様に細かい設定が出来れば最高なんですけどね😆

ゴン吉さん:コメントありがとうございます。DJ-P102Rは細かい設定ができませんが通常の使い方の場合は適切に設定されていると思われます。スケルチ設定くらいは欲しかったですね。

トーン設定ですが、トーンはプーと言う一定の信号ですので少々ノイズが入っていても感知されると思います。トーン有り無しではほとんど変わらないと思いますがやってみないと解りませんね。しかし山岳設置の場合は業務局の子機が入ってくると思います。業務局の通信を意図せず中継してしまうのでトーン設定なしは良くないかもしれません。御在所山に移動運用したとき、中継チャンネルは全てのチャンネルで業務局を確認しました。

スケルチ設定されているレピーターが動作する条件は「スケルチが開くレベルの信号が届いたとき」なのでアクセスする側もレピーターからの電波を受信するとき、スケルチが開かないとアクセスして声を乗せるのは難しいです。レピーターからの電波がスケルチオフ状態でノイズまみれで聞こえているレベルではアクセスは難しいです。

さらにレピーター側は抑圧が起きているのでそれ以上の電波を届かせないと変調が乗りません。レピーター側でスケルチオフが出来れば少々弱くてもトーンを感知して動作を開始するのではないでしょうかね。ただしバッテリーセーブが機能しませんので電池の消耗が早くなる難点もあります。いずれにしてもやってみないとわからないので楽しみながらやりましょう!!

R200D購入しました。いろいろ勉強中です。

さかいNB84さん:レピーターにもなるDJ-R200Dですね!たのしみが増えましたねーー。特小で遊びましょう。

レピーターは送受信の周波数(波長)が異なるので、一番よく聞こえるポイントが一番よく届くポイントとは限らないんですよね~。

探るには別の無線機(こちらは動かさないとベター)でダウンリンク聴きながら送信しながら動いてみるのが簡単ですね。

とうきょうCA52局さん:そうですね、飛んでいく電波と飛んでくる電波には違いがありますね。アクセスが厳しい時は私も2台の特小トランシーバーを使って良好に受信できるポイントを探してもう1台のトランシーバーでモニターしながら声を乗せています。